Hürden beim Deutschlernen: Albanisch

Ausgehend vom Handbuch «Deine Sprache – meine Sprache» zeigen wir Stolperfallen auf, denen Fremdsprachige beim Deutschlernen begegnen können. In dieser Folge nehmen wir das Albanische unter die Lupe. Weitere Sprache folgen.

Albanisch («shqip», ausgesprochen «schtschjip») zählt zu den ältesten Balkansprachen und wird von rund 7 Millionen Personen gesprochen. Die Mehrzahl der Albanerinnen und Albaner lebt in Albanien (2,8 Mio.), Kosovo (1,8 Mio.) und Nordmazedonien (500'000). Ebenso leben grössere Gruppen in Montenegro, Serbien, Nordgriechenland sowie in Italien, Deutschland, den USA und rund 200'000 in der Schweiz.

Das Nachschlagewerk «Deine Sprache – meine Sprache» geht ausführlich auf die Besonderheiten der albanischen Sprache ein und setzt sie in Bezug zum Deutschen. Es richtet sich an Lehrpersonen sowie an Personen, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache zu tun haben (siehe Box).

Charakteristik des Albanischen

Albanisch teilt sich in die zwei Hauptdialekte Toskisch/Südalbanisch und Gegisch/Nordalbanisch; beide haben wiederum eine Reihe von Unterdialekten. 1972 wurde eine vereinheitlichte Schrift- und Standardsprache geschaffen, die auf dem toskischen Dialekt basiert. Dies kann bei Kindern aus bildungsferneren Familien, die zuhause nur Dialekt sprechen und den muttersprachlichen Unterricht nicht besuchen, zu Problemen bei Erwerb der Standardsprache führen.

Seit 1908 besitzt Albanisch ein eigenes Alphabet. Es verwendet die lateinischen Buchstaben und wird um einige Sonderzeichen ergänzt, sodass es gesamthaft 36 Buchstaben umfasst.

Die allermeisten Nomen sind entweder maskulin oder feminin. Das Neutrum findet sich nur in wenigen Einzelfällen. Auffällig ist, dass der bestimmte Artikel im Albanischen nicht wie im Deutschen vor dem Nomen steht, sondern hinten angehängt wird.

Im Albanischen gibt es fünf Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ. Der Ablativ drückt unter anderem verschiedene Beziehungen von Zugehörigkeit, Material und Zusammensetzung aus.

Im Albanischen gilt die Kleinschreibung. Ausnahmen sind Satzbeginn, Eigen-, Städte- und andere Namen.

Im Deutschen kennen wir die drei Modi Indikativ, Konjunktiv und Imperativ. Im Albanischen gibt es zusätzlich zu diesen Formen den Konditional (Möglichkeitsform), den Optativ (Wunschform; Bsp. E gëzofsh: Mögest du dich daran freuen!) und den Admirativ (Bewunderungsform; Bsp. Qenke i zellshëm: Du bist aber fleissig!).

Eine weitere Besonderheit ist die sogenannte Objektverdoppelung. Vor dem Verb, welches ein Objekt regiert, muss ein Zeichen gesetzt werden, das auf dieses Objekt verweist. Z. B.: Unë e dua matematikën: Ich sie liebe die Mathematik.

Häufige Sprachhürden beim Deutschlernen

Das System des Albanischen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von jenem des Deutschen. Menschen mit albanischer Erstsprache stossen beim Deutschlernen auf einige Hürden, die hier in nicht abschliessender Form dargestellt werden.

Unbekannt sind ä, ö, ü, ch, sch, w sowie die Diphtonge au, ei, eu und äu. Sie sollten mit dem entsprechenden Lautwert eingeübt werden. Die Buchstaben c, q, v, x, y, z haben einen anderen Lautwert, was zu typischen Fehlern wie «ven» (wenn), «Shvajc» (Schweiz) oder Lesungen wie «ne-u» (neu) führen kann.

Das unpersönliche «es» ist unbekannt und erklärt Normverstösse wie «heute regnet viel». «Man» ist ebenso unbekannt. Das Albanische verwendet in diesem Fall entweder das Passiv oder die 3. Person Plural.

Die Steigerung von Adjektiven erfolgt im Albanischen mit «mehr». Dies kann zu Sätzen wie «er ist mehr gross als ich» führen.

Die verbale Klammer, die für das Deutsche charakteristisch ist, fehlt im Albanischen; dort bleiben die verbalen Teile zusammen. Dies erklärt Sätze wie «ich gehe kaufen Kleider».

Der korrekte Gebrauch von Präpositionen kann Schwierigkeiten bereiten, denn sie werden in den beiden Sprachen zum Teil mit unterschiedlichem Fall verwendet (Bsp. «me» = mit + Akkusativ). Dies kann Konstruktionen wie «mit den Vater» führen. Präpositionen mit Dativ gibt es im Albanischen nicht, dafür solche mit dem Ablativ und dem Nominativ, die es im Deutschen nicht gibt.

Die Negation bringt verschiedene Hürden mit sich. Dazu zählt unter anderem, dass «nein» im Albanischen als Negationswort in Sätzen verwendet werden kann, während im Deutschen «nicht» verwendet wird. Dies führt zu Fehlern wie «Nein ich, aber du» (statt «Nicht ich, sondern du»). Ebenso unterscheidet sich die Stellung des Negationsadverbs in beiden Sprachen: «Ich nicht gehe heim» ist daher ein typischer Normverstoss.

Deine Sprache – meine Sprache

«Deine Sprache – meine Sprache» möchte zur interkulturellen Verständigung bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beitragen. Es bietet einen gut verständlichen Einblick in die Struktur und Eigenheiten der 20 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz und in die mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten beim Deutscherwerb.

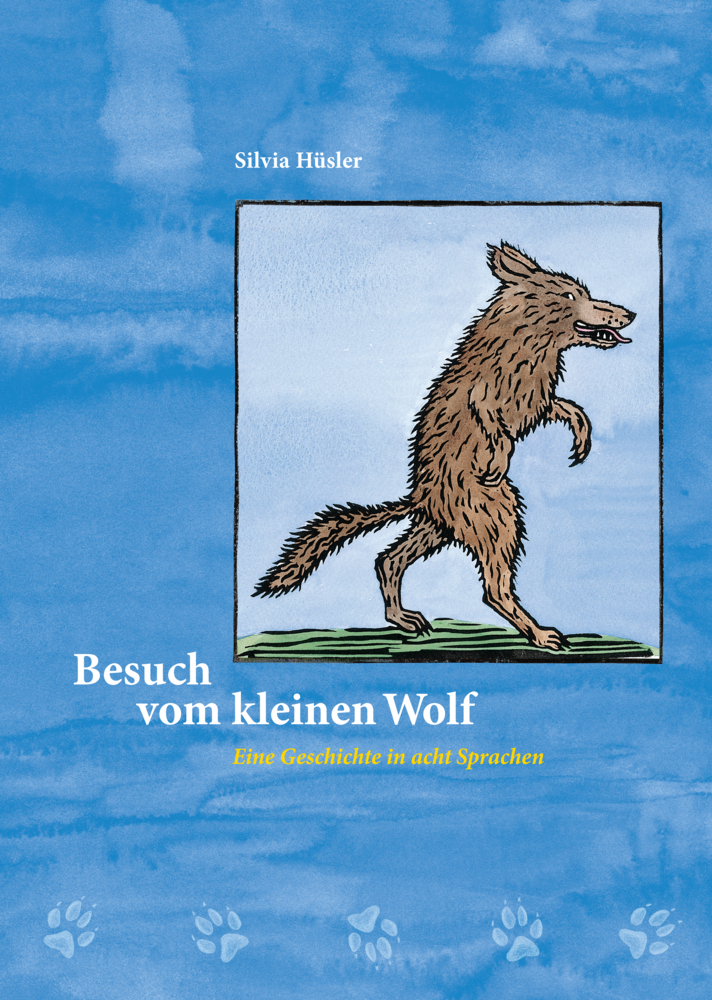

Besuch vom kleinen Wolf

Dieses interkulturelle Bilderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren erzählt die Geschichte vom kleinen Wolf, der sich an einem Sonntag in einen Kindergarten schleicht, in acht Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch. Weitere 22 Sprachen sind als PDF auf www.lmvz.ch erhältlich.