Hürden beim Deutschlernen: Arabisch

Ausgehend vom Handbuch «Deine Sprache – meine Sprache» zeigen wir Stolperfallen auf, denen Fremdsprachige beim Deutschlernen begegnen können. In dieser Folge nehmen wir das Arabische unter die Lupe. Weitere Sprache folgen.

Im 7. Jahrhundert n. Chr. trat Arabisch auf die Bühne der Weltgeschichte. Das Gebiet, in dem arabischsprachige Gruppierungen lebten, war zu dem Zeitpunkt schon recht ausgedehnt. Dennoch wurde die Sprache lange Zeit nur von einer kleinen Oberschicht gesprochen. Die Arabisierung und Islamisierung der Gebiete, die heute als die «arabische Welt» gelten, dauerte Jahrhunderte und verlief sehr unterschiedlich.

Die arabische Welt ist entsprechend äusserst heterogen. Zu ihr werden 22 arabische Staaten gezählt. Im Folgenden werden diese sowie einige der höchsten Bevölkerungszahlen aufgeführt:

- Levante: Libanon, Syrien, Palästina/Israel, Jordanien (40 Mio. Einwohnende)

- Ägypten (95 Mio.), Sudan (40 Mio.)

- Irak (37 Mio.)

- Nordafrika: Mauretanien, Marokko (35 Mio.), Algerien (40. Mio.), Tunesien, Libyen

- Arabische Halbinsel: Saudi-Arabien, Jemen, Bahrain, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait

- Ostafrika: Somalia, Djibuti, Komoren (als marginal wahrgenommen innerhalb der arabischen Welt)

Das Nachschlagewerk «Deine Sprache – meine Sprache» geht ausführlich auf die Besonderheiten von Arabisch ein und zeigt die Bezüge und Unterschiede zur deutschen Sprache auf. Es richtet sich an Lehrpersonen sowie an alle, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache zu tun haben (siehe Box).

Charakteristik der arabischen Sprache

Arabisch gehört wie beispielsweise Hebräisch und dem in Eritrea und Äthiopien gesprochenen Tigrinya zur semitischen Sprachfamilie. Das «Modern Standard Arabic» (Hocharabisch) wird primär auf dem Bildungsweg erworben. Diese Schriftsprache wird in den Medien und an formellen Anlässen verwendet. Dem gegenüber stehen zahlreiche arabische Dialekte, die als Muttersprache gesprochen werden und nicht verschriftlicht sind. Diese Diglossie* ist vergleichbar mit der Situation in der Schweiz.

Das arabische Alphabet besteht aus 28 Buchstaben. Hinzu kommen verschiedene Zusatzzeichen. Hocharabisch kennt nur drei Vokale: a, i und u (jeweils kurz und lang). Kehlige Konsonanten kennt es hingegen sehr viele, sodass die Artikulation des Deutschen und Schweizerdeutschen Arabischsprechenden oft leichtfällt. Geschrieben wird in kursiver Schrift von rechts nach links.

Alle Nomen sind entweder maskulin oder feminin. Die femininen Nomen enden meist auf -a. Zum Beispiel: al-wālid, der Vater / al-wālida, die Mutter.

Das Hocharabische kennt drei Kasus, die in etwa dem deutschen Nominativ, Akkusativ und Genitiv entsprechen und durch Endungen am Nomen markiert werden. In den gesprochenen Dialekten fehlen diese Endungen.

Das Arabische unterscheidet die definite und die indefinite Form des Nomens, zum Beispiel: al-walad, der Junge / walad, ein Junge.

Präpositionen werden durchwegs mit dem Genitiv konstruiert. Bei den Dialekten gibt es hingegen keine Kasusunterscheidung.

Das arabische Alphabet unterscheidet nicht zwischen grossen und kleinen Buchstaben. Selbst die Grossschreibung von Eigennamen im Deutschen ist also nicht selbstverständlich. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Interpunktion im Arabischen kaum formalisiert ist und nicht als wichtig erachtet wird.

*Diglossie: Form der Zweisprachigkeit, bei der die eine Sprachform die Standardsprache darstellt, während die andere im täglichen Gebrauch, in informellen Texten verwendet wird. (Quelle: Duden)

Häufige Sprachhürden beim Deutschlernen

Das System des Arabischen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von jenem des Deutschen. Menschen mit arabischer Erstsprache stossen beim Deutschlernen auf einige Hürden, die hier in nicht abschliessender Form dargestellt werden.

Arabischsprechenden kann es schwerfallen den Laut «sch» vom weichen Laut «ch» zu unterscheiden. Ebenso bereitet der Laut «p» oft Mühe, da er in der Hochsprache und in den meisten Dialekten fehlt. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass «Post» als «Boscht» ausgesprochen wird.

Es wird nicht zwischen Du- und Sie-Form unterschieden. Höflichkeit wird unter anderem mit einem ausgefeilten System von Anredeformen ausgedrückt. Aufgrund anderer Konventionen der Namensgebung ist es üblich, das Gegenüber mit dem Vornamen anzusprechen (z. B. as-sayyid Hans: Herr Hans, anstelle unseres «Herr Müller»).

Das Verbindungshilfsverb «sein» fehlt im Arabischen. Dies kann zu Normverstössen wie «Meine Freunde in Ägypten» führen. Die deutschen Konstruktionen mit den Hilfsverben «sein», «haben» und «werden» (z. B. für die Bildung des Perfekts und Passivs), werden teilweise als sehr umständlich und unübersichtlich erlebt.

Die Abtrennung von Vorsilben bereitet oft grosse Mühe. Dies kann zu Fehlern führen wie «ich rufe dich morgen» (statt «ich rufe dich morgen an») oder «ich aufmache jetzt».

Generell ist das korrekte Setzen der verschiedenen deutschen Zeitformen und Modi sehr herausfordernd für Arabischsprechende. Besonders deutlich zeigt sich dies beim Konjunktiv II (Bsp. ich ginge, sie würde), denn das Arabische kennt dafür keine verbale Entsprechung. Selbst gängige Höflichkeitskonstruktionen wie «Dürfte ich morgen vorbeikommen?» können einige Irritationen auslösen, ganz zu schweigen von weiteren, inhaltlich noch komplexeren Anwendungen (Bsp. Hier ist alles nass, es dürfte geregnet haben. / Das Auto ist kaputt, das dürfte eigentlich nicht sein).

Hocharabisch kennt keine unterschiedlichen Kasus je nach Präposition und die arabischen Dialekte markieren den Kasus überhaupt nicht. Daher ist das Erlernen der Fälle im Deutschen eine grosse Herausforderung.

Deine Sprache – meine Sprache

«Deine Sprache – meine Sprache» möchte zur interkulturellen Verständigung bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beitragen. Es bietet einen gut verständlichen Einblick in die Struktur und Eigenheiten der 20 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz und in die mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten beim Deutscherwerb.

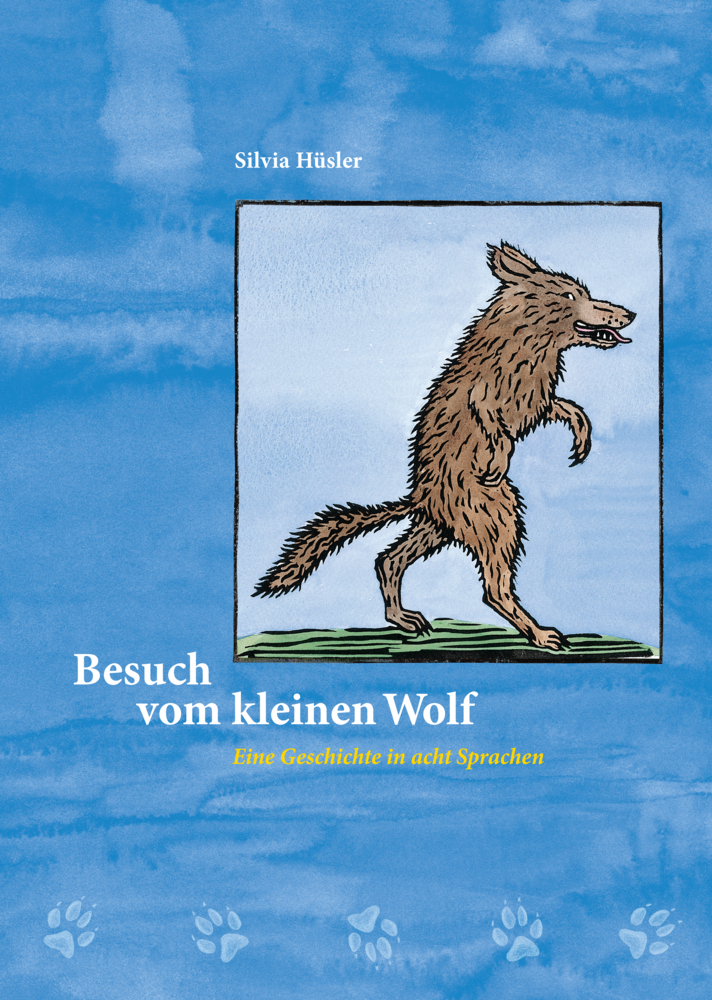

Besuch vom kleinen Wolf

Dieses interkulturelle Bilderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren erzählt die Geschichte vom kleinen Wolf, der sich an einem Sonntag in einen Kindergarten schleicht, in acht Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch. Arabisch und 21 weitere Sprachen sind als PDF auf www.lmvz.ch erhältlich.