Hürden beim Deutschlernen: Paschto (Afghanisch)

Ausgehend vom Handbuch «Deine Sprache – meine Sprache» zeigen wir Stolperfallen auf, denen Fremdsprachige beim Deutschlernen begegnen können. In dieser Folge nehmen wir Paschto unter die Lupe.

Die Sprache Paschto wird auch Paschtunisch oder Afghanisch genannt und wird vorwiegend in Afghanistan und Pakistan gesprochen. Sie ist die Erstsprache der Paschtunen, die mehrheitlich sunnitische Muslime sind. Weltweit sprechen schätzungsweise 50 bis 60 Millionen Menschen Paschto. Genaue Angaben gibt es keine.

Seit 1964 ist Paschto neben dem Dari in Afghanistan eine der beiden offiziellen Landessprachen. In Pakistan hat Paschto keinen vergleichbaren Status. Hier sind Urdu und Englisch die offiziellen Verwaltungssprachen.

Das Nachschlagewerk «Deine Sprache – meine Sprache» geht ausführlich auf die Besonderheiten von Paschto ein und setzt die Sprache in Bezug zum Deutschen. Das Handbuch richtet sich an Lehrpersonen sowie an Personen, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache zu tun haben (siehe Box zuunterst im Artikel).

Charakteristik von Paschto

Paschto gliedert sich in zahlreiche Dialekte, die grob gesehen in drei grosse Gruppen aufgeteilt werden können (nördliche, südliche und zentrale Dialekte). Paschto gehört zum östlichen Zweig der iranischen Sprachenfamilie innerhalb der Gruppe der indoeuropäischen Sprachen.

Durch historische Entwicklungen und religiös-kulturelle Verbindungen weist Paschto viele Einflüsse aus dem Arabischen und dem Persischen sowie – in geringerem Umfang – aus neuindischen Sprachen auf. Paschto verwendet ein modifiziertes arabisch-persisches Alphabet und unterscheidet wie alle arabischbasierten Schriftsysteme nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung.

Paschto verfügt nicht über einen allgemein anerkannten Sprachstandard (wie z. B. Hochdeutsch). In einzelnen Zeitabschnitten galten verschiedene lokale Varietäten als prestigeträchtig. Heute sind in den Medien nahezu alle regionalen Varietäten des Paschto präsent.

Bei Nomen werden maskulin und feminin sowie Singular und Plural unterschieden. Das Kasus-System ist deutlich anders als im Deutschen. Es gibt zwei Fälle, von denen keiner mit einem der deutschen Fälle vergleichbar ist: Rektus (gerader Kasus) und Obliquus (gebeugter Kasus).

Paschto kennt keinen bestimmten Artikel. Mitunter können die Demonstrativpronomen dágha «diese/r» und hágha «jene/r» bzw. dā «diese/r» in der Funktion eines bestimmten Artikels verwendet werden. Als unbestimmter Artikel dient das Zahlwort yau (maskulin) bzw. yáwa (feminin) «ein/e».

Für die Steigerung von Adjektiven existieren keine gesonderten Formen. Für den Komparativ fügt man die Präposition tär «als» ein. Den Superlativ bildet man in umschreibender Weise durch Konstruktionen vom Typ tär tolo «von allen», z. B. tär tolo loj «von allen gross», also «der grösste».

Paschto besitzt Präpositionen, die vor dem Bezugswort stehen (wie im Deutschen «zu», «auf»), Postpositionen, die nach dem Bezugswort stehen (wie im Deutschen

«… halber», «… zufolge») und Zirkumpositionen, die das Bezugswort umklammern (wie im Deutschen «um … willen», «von … an»).Verneinungsformen werden mit dem Negationswort ná gebildet, das weitgehend dem deutschen «nicht» entspricht. Doppelte Verneinungen vom Typ «keiner… nicht» sind im Paschto weit verbreitet.

Häufige Sprachhürden beim Deutschlernen

Das System von Paschto unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von jenem des Deutschen. Menschen mit Paschto als Erstsprache stossen beim Deutschlernen auf einige Hürden, die hier in nicht abschliessender Form dargestellt werden.

Unbekannt und deshalb besonders zu üben sind ö und ü sowie der Diphthong eu (wie in neu). Für ä gibt es im Paschto nur einen Kurzvokal als ungefähres Äquivalent. Hier können Übungen mit langem ä (wie in gähnen, Mähne) hilfreich sein.

Bei Personen, die nicht mit der Schriftsprache des Paschto vertraut sind, können Verwechslungen von p und f vorkommen, da es im Paschto kein f gibt.

Bei Zahlenangaben werden im Paschto oft Zählwörter wie «Stück», «Person», «Kopf» verwendet. Das kann zu Formulierungen wie «zwei Stück Apfel» oder «zwei Kopf Schaf» führen.

Dem deutschen «nein» entspricht im Paschto die Partikel ja. Aus diesem Grund sind Verwechslungen von «ja» und «nein» nicht auszuschliessen.

Paschto kennt im ländlichen Raum keine Siez-Form. Deshalb sollten die Regeln für das Duzen und Siezen eingehend erläutert werden.

Paschto kennt wie auch das Dari-Persische einen Bescheidenheitsplural. Dabei verwendet man die Form der ersten Person Plural, wenn man über sich selbst spricht. Dies könnte erklären, wenn jemand auch im Deutschen «wir» sagt, aber «ich» meint, etwa in «wir sind in … geboren».

Deine Sprache – meine Sprache

«Deine Sprache – meine Sprache» möchte zur interkulturellen Verständigung bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beitragen. Es bietet einen gut verständlichen Einblick in die Struktur und Eigenheiten der 20 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz und in die mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten beim Deutscherwerb.

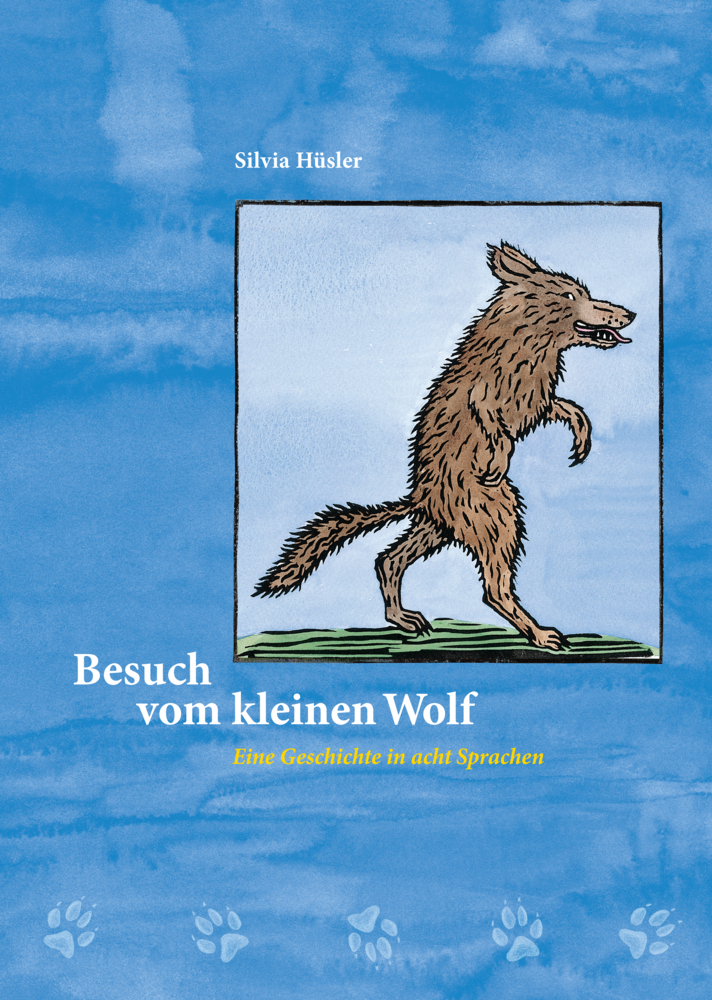

Besuch vom kleinen Wolf

Dieses interkulturelle Bilderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren erzählt die Geschichte vom kleinen Wolf, der sich an einem Sonntag in einen Kindergarten schleicht, in acht Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch. Weitere 22 Sprachen sind als PDF auf www.lmvz.ch erhältlich.