Hürden beim Deutschlernen: Persisch

Ausgehend vom Handbuch «Deine Sprache – meine Sprache» zeigen wir Stolperfallen auf, die Fremdsprachige beim Deutschlernen haben können. In loser Folge stellen wir die häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz vor. Heute im Fokus: Persisch.

Ungefähr 110 Millionen Menschen sprechen Persisch, auch bekannt als Farsi, als ihre Muttersprache. Persisch ist Amtssprache im Iran und wird auch weit verbreitet in Afghanistan (dort Dari genannt), Tadschikistan (dort Tajiki genannt), in Usbekistan und von Menschen in der Diaspora gesprochen. Die Sprache unterscheidet sich in vielen Aspekten vom Deutschen – beispielsweise beim Schriftsystem, dem fehlenden Geschlecht von Nomen und Fällen und bei der Syntax.

Diese Besonderheiten werden im Nachschlagewerk «Deine Sprache – meine Sprache» ausführlich thematisiert. Es richtet sich an Lehrpersonen sowie an alle, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache zu tun haben (siehe Box).

Charakteristik der persischen Sprache

Die persische Sprache gehört wie die deutsche Sprache zur indoeuropäischen Sprachfamilie und innerhalb dieser zur Gruppe der indoiranischen Sprachen. Das moderne Persisch ist in Bezug auf seine Morphologie sehr einfach aufgebaut. Auch besitzt Persisch keine grammatischen Geschlechter, es wird also nicht unterschieden zwischen maskulin, feminin und neutrum. Im Iran und in Afghanistan wird Persisch in einem modifizierten arabischen Alphabet geschrieben, in Tadschikistan hingegen wird das kyrillische Alphabet verwendet.

Die Verneinung steht immer unmittelbar vor dem Verb und wird in der Schrift mit ihm verbunden.

Die persische Sprache verfügt über vergleichsweise wenige Verben, denn die meisten Handlungen werden aus «arbeitsteiligen Ausdrücken», bestehend aus einem Nomen oder Adjektiv und einem Allerweltswerb wie «machen» oder «sagen» ausgedrückt, zum Beispiel «soḥbat kardan» – «Konversation machen» = «sprechen».

Eine feste Wortfolge gibt es nicht, jedoch haben sich gewisse Gewohnheiten eingespielt. So steht das Wort mit der höchsten Informationsfülle am Satzende.

Adjektivanpassungen kommen im Persischen nicht vor, da Adjektive im Persischen ihre Form nur dann verändern, wenn sie substantiviert verwendet werden.

Fälle wie im Deutschen sind in der persischen Sprache unbekannt: Die grammatikalischen Funktionen der Wörter im Satz werden hauptsächlich durch Präpositionen, die Satzstellung und andere Partikel bestimmt.

Häufige Sprachhürden beim Deutschlernen

Die deutsche Sprache besitzt eine Reihe von Eigen- und Besonderheiten, die für Lernende mit anderer Muttersprache schwierig sind. Personen mit deutscher Muttersprache haben mit diesen Besonderheiten meist keine Probleme, da sie über ein intuitives Sprachgefühl verfügen. In den folgenden Bereichen unterscheidet sich Persisch vom Deutschen (Auflistung nicht abschliessend):

Artikulation: Die deutschen Konsonanten selbst bereiten zumeist keine Schwierigkeiten für Persischsprechende, wohl aber Häufungen von Konsonanten am Silbenanfang. Ein Wort wie «Pflanze» wird ohne didaktische Begleitung als [pef-lan-ze] ausgesprochen.

Das Konzept von Fällen – und erst recht ihre Bildung – ist im Persischen unbekannt und muss intensiv trainiert werden. Überdies wird im Persischen oft dort, wo das Deutsche den präpositionslosen Dativ verwendet, eine Präposition verwendet, was dann aufs Deutsche übertragen wird. Beispiel: «Ich gebe zu ihr ein Geschenk.»

Die Unterscheidung von bestimmt und unbestimmt ist im Persischen nicht obligatorisch. Es ist für Persischsprechende schwierig zu erschliessen, was der Unterschied zwischen «Ich lese die Zeitung» und «Ich lese Zeitung» oder gar «Ich lese eine Zeitung» ist.

Der Gebrauch der 3. Person Plural für die Höflichkeitsform ist für Persischsprechende fremd. In der persischen Sprache wird für die Höflichkeitsform die 2. Person Plural verwendet.

Mit Ausnahme des Verbs «sein» sind Verben im Persischen immer regelmässig. Auch das Hilfsverb «haben» gibt es in der persischen Sprache nicht. Zudem bleiben die verbalen Teile im Persischen immer zusammen. Aus all diesen Gründen ist der Lernaufwand für Deutschlernende erheblich.

Deine Sprache – meine Sprache

«Deine Sprache – meine Sprache» möchte zur interkulturellen Verständigung bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beitragen. Es bietet einen gut verständlichen Einblick in die Struktur und Eigenheiten der 20 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz und in die mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten beim Deutscherwerb.

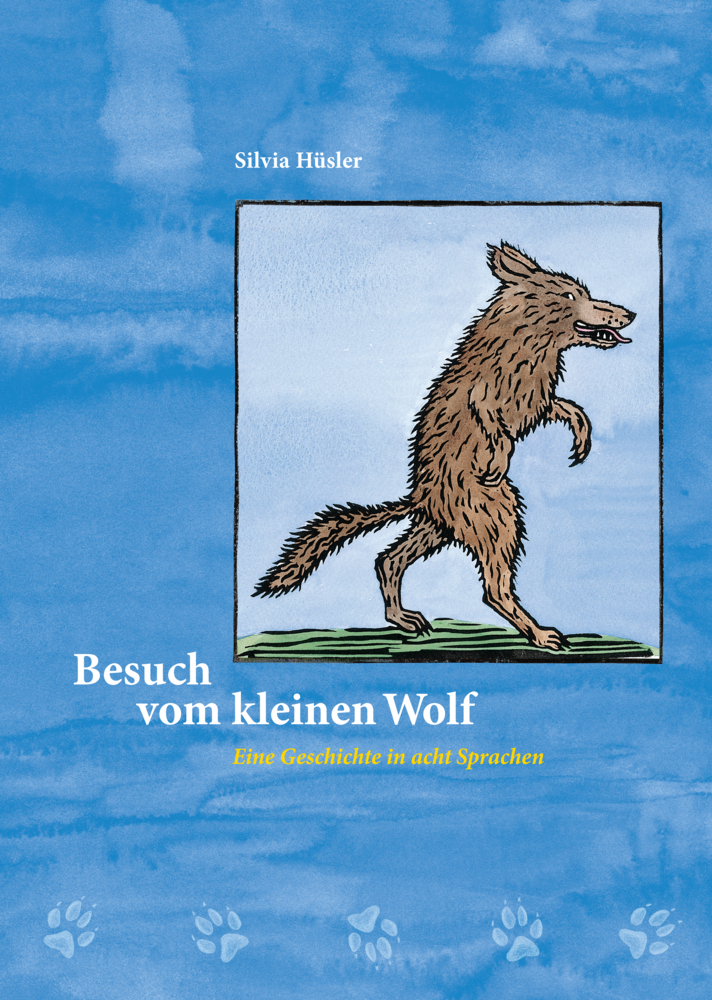

Besuch vom kleinen Wolf

Dieses interkulturelle Bilderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren erzählt die Geschichte vom kleinen Wolf, der sich an einem Sonntag in einen Kindergarten schleicht, in acht Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch. Persisch und weitere 21 Sprachen sind als PDF auf www.lmvz.ch erhältlich.