Hürden beim Deutschlernen: Tigrinya

Ausgehend vom Handbuch «Deine Sprache – meine Sprache» zeigen wir Stolperfallen auf, denen Fremdsprachige beim Deutschlernen begegnen können. In loser Folge stellen wir die häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz vor. Heute im Fokus: Tigrinya.

Tigrinya ist die Muttersprache von ca. 9 Millionen Menschen in Eritrea und in Tigray, der nördlichsten Region Äthiopiens. In der Schweiz leben über 40'000 Tigrinya sprechende Menschen.

Das Nachschlagewerk «Deine Sprache – meine Sprache» geht ausführlich auf die Besonderheiten von Tigrinya ein und zeigt die Bezüge und Unterschiede zur deutschen Sprache auf. Es richtet sich an Lehrpersonen sowie an alle, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache zu tun haben (siehe Box).

Charakteristik der tigrinischen Sprache

Tigrinya gehört wie beispielsweise die arabische und die hebräische Sprache zur semitischen Sprachfamilie. Sie wird in der Ge'ez-Schrift geschrieben, einem alten Schriftsystem, das ursprünglich für die liturgische Sprache Ge'ez verwendet wurde. Jedes Schriftzeichen steht für einen Konsonanten und einen darauffolgenden Vokal. Es gibt also für jeden Konsonanten sieben verschiedene Versionen, abhängig vom Vokal. Die Zeichen, die zu einem Konsonanten gehören, haben meist eine identische oder ähnliche Grundform. Insgesamt besteht das tigrinische Alphabet aus 245 Symbolen, die von links nach rechts geschrieben und nicht verbunden werden.

Tigrinya kennt im Gegensatz zum Deutschen nur die Geschlechter maskulin und feminin. Das Geschlecht beeinflusst die Form der Adjektive, Verben und Pronomen, die mit dem Nomen verwendet werden. Zudem wird nach Anzahl (Singular und Plural) unterschieden. Grosse Dinge nehmen ausserdem männliche Formen und kleine Dinge weibliche Formen an.

Tigrinya hat ein sehr komplexes Verbkonjugationssystem, das Zeit, Aspekt, Modus, Geschlecht und Numerus berücksichtigt. Verben werden in verschiedenen Formen konjugiert, je nachdem, ob der Sprecher über eine Einzelperson oder mehrere Personen spricht, sowie je nachdem, ob es sich um maskuline oder feminine Formen handelt. Die Verwendung von Präfixen und Suffixen zur Markierung von Subjekten, Objekten und Zeitformen ist typisch für semitische Sprachen und spielt auch in Tigrinya eine zentrale Rolle.

Die grundlegende Wortstellung in Tigrinya folgt dem Muster Subjekt-Objekt-Verb. Dies unterscheidet sich von der deutschen Sprache, deren Satzbau der Subjekt-Verb-Objekt-Struktur folgt. Aus «Ich spiele heute Fussball» wird in Tigrinya «Ich heute Fussball spielen».

Im Gegensatz zum Deutschen gibt es in Tigrinya keine bestimmten oder unbestimmten Artikel wie «der/die/das» oder «ein/eine». Stattdessen wird die Bestimmtheit eines Nomens durch den Kontext ausgedrückt.

Die Pronomen in Tigrinya zeichnen sich durch eine klare Unterscheidung von Geschlecht, Anzahl und Höflichkeitsformen aus. Es gibt separate Formen für maskulin, feminin, Singular und Plural. Pronomen werden oft als Suffixe an Verben oder Nomen angehängt, um Besitz oder Objekte anzuzeigen.

Häufige Sprachhürden beim Deutschlernen

Die deutsche Sprache besitzt eine Reihe von Eigen- und Besonderheiten, die für Lernende mit anderer Muttersprache schwierig sind. Menschen mit Erstsprache Tigrinya stossen beim Deutschlernen auf einige Hürden, die hier in nicht abschliessender Form dargestellt werden.

Unbekannt ist die Aussprache von ä, ö und ü und muss entsprechend eingeübt werden. Auch die Unterscheidung zwischen sch und dem weichen ch fällt schwer. Dies kann zu Verwechslungen wie «isch» statt «ich» führen. Auch «w» und «v» können verwechselt werden.

Aufgrund der komplett andersartigen Schrift müssen Tigrinya-Sprachige das lateinische Alphabet von Grund auf lernen. Dies gilt insbesondere für Menschen, die keine weiterführenden Schulen in Eritrea besucht und deshalb die englische Sprache nicht erlernt haben.

Die Verbstellung im Deutschen, besonders in Fragen und Nebensätzen, kann verwirrend sein, da in Tigrinya das Verb am Ende des Satzes steht. Auch die Klammerstruktur als charakteristisches Merkmal der deutschen Sprache ist in Tigrinya nicht bekannt. Die Hilfsverben «sein», «haben» und «werden» sind nicht geläufig und bereiten vielen Lernenden Schwierigkeiten. Das Umstellen der Verben in der richtigen Reihenfolge erfordert daher besondere Aufmerksamkeit.

Für die Negation wird nicht das Nomen, sondern das Verb verneint, was zu Sätzen wie «das ist nicht schönes Buch» führen kann.

Das unpersönliche «es» ist unbekannt und erklärt Normverstösse wie «heute regnet viel». «Man» ist ebenso unbekannt. Tigrinya verwendet in diesem Fall häufig die 3. Person Plural.

In Tigrinya gibt es klare Höflichkeitsformen, insbesondere durch den Gebrauch von formellen Anreden. Im Deutschen sind die Unterschiede weniger strikt, aber der Übergang zwischen Duzen und Siezen kann dennoch verwirrend sein.

Deine Sprache – meine Sprache

«Deine Sprache – meine Sprache» möchte zur interkulturellen Verständigung bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beitragen. Es bietet einen gut verständlichen Einblick in die Struktur und Eigenheiten der 20 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz und in die mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten beim Deutscherwerb.

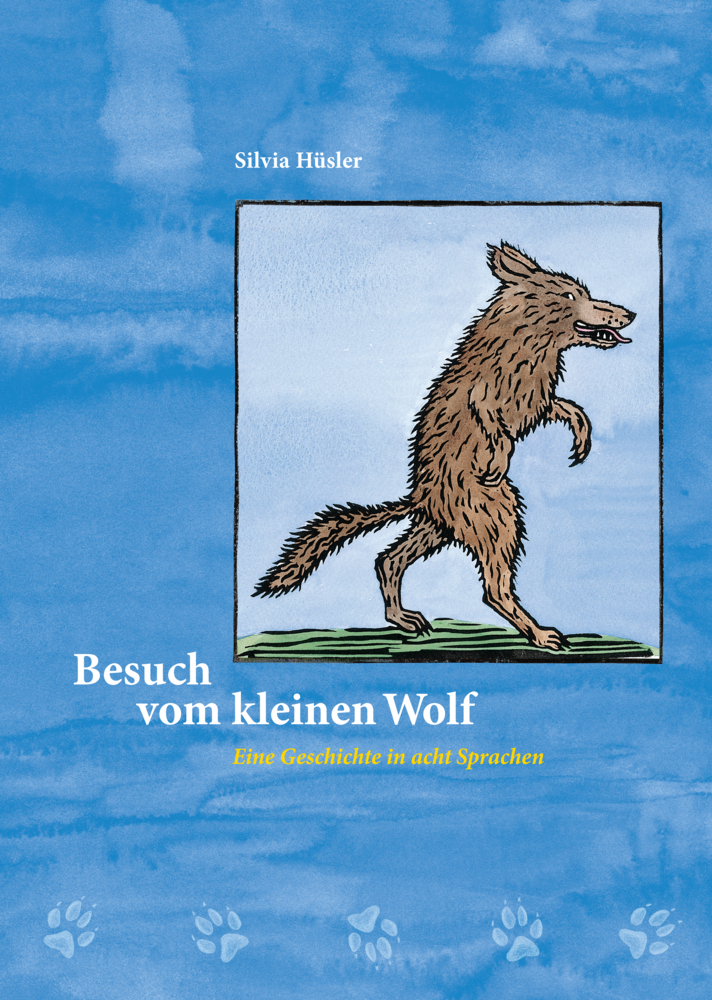

Besuch vom kleinen Wolf

Dieses interkulturelle Bilderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren erzählt die Geschichte vom kleinen Wolf, der sich an einem Sonntag in einen Kindergarten schleicht, in acht Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch. Tigrinya und weitere 21 Sprachen sind als PDF auf www.lmvz.ch erhältlich.