Hürden beim Deutschlernen: Türkisch

Ausgehend vom Handbuch «Deine Sprache – meine Sprache» zeigen wir Stolperfallen auf, die Fremdsprachige beim Deutschlernen haben können. In unregelmässiger Abfolge stellen wir verschiedene Sprachen vor – heute die türkische.

Rund 80 Millionen Menschen sprechen weltweit türkisch – dazu zählen unter anderem ein Grossteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Türkei sowie grosse Migrationsgruppen in Westeuropa.

Die Turksprachen, von denen das Türkeitürkische die grösste Vertreterin ist, gehören der altaischen Sprachfamilie an. Sie sind keine indoeuropäischen Sprachen und unterscheiden sich von diesen stark.

Im Nachschlagewerk «Deine Sprache – meine Sprache» werden die Besonderheiten des Türkischen ausgeführt und in Bezug zum Deutschen gesetzt. Es richtet sich an Lehrpersonen sowie an Personen, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Erstsprache zu tun haben (siehe Box).

Charakteristik der türkischen Sprache

Türkisch ist eine agglutinierende Sprache: Grammatische Bedeutungen werden in Form von Nachsilben (Suffixen) an den Wortstamm «geklebt» (lat. agglutinare = ankleben). Damit beinhaltet ein einziges Wort viele Informationen. 1928 führte Atatürk die lateinische Schrift ein.

Die türkische Sprache kennt kein grammatisches Geschlecht. Der bestimmte Artikel fehlt, als unbestimmter Artikel wird das Zahlwort «bir» (eins) eingesetzt. Zusätzlich zu den vier im Deutschen verwendeten Fällen gibt es im Türkischen den Lokativ (Ortsangaben) und den Ablativ (Herkunft).

Adjektive werden nicht dekliniert. Sie stehen entweder vor dem zugehörigen Nomen (attributiv) oder am Ende des Satzes (prädikativ).

Die Zeit- und Personalformen der Verben werden durch das Anhängen von Suffixen an den Verbstamm gebildet, ebenso Passiv, Modalformen, Konjunktiv usw.

Im Türkischen gibt es keine Präpositionen, ihre Funktion übernehmen Funktionswörter hinter dem Nomen, bestimmte Fälle und mehr.

Das konjugierte Verb steht in der Regel am Satzende, auch in Fragesätzen. Im Allgemeinen richten sich die Satzglieder nach der Reihenfolge Subjekt – Objekt – Verb.

Häufige Sprachhürden beim Deutschlernen

Das System des Türkischen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von jenem des Deutschen. Menschen mit türkischer Erstsprache stossen beim Deutschlernen auf einige Hürden, die hier in nicht abschliessender Form dargestellt werden.

Konsonantenanhäufungen sind im Türkischen im Gegensatz zum Deutschen sehr selten, am Silbenanfang sind sie nicht zugelassen. Deshalb fügen Türkischsprachige bei Wörtern mit mehreren Konsonanten oft einen Vokal zwischen die Konsonanten ein.

Verschiedene im Deutschen gängige Buchstaben sind im Türkischen unbekannt und müssen mit dem entsprechenden Lautwert geübt werden. Dazu zählen z. B. ä, ch, x, st und pf.

Schwierigkeiten bereiten können das grammatische Geschlecht, die Artikelverwendung in den verschiedenen Formen der Genera und der Fälle sowie das Bilden des Plurals.

Die im Türkischen unbekannte Adjektivdeklination muss von Grund auf gelernt werden, ebenso die Bildung von Komparativ und Superlativ.

Um Verben zu konjugieren, wird im Türkischen ein Suffix angefügt. Deutsche Verbformen wie z. B. wissen – weiss – wusste werden teilweise nicht als Formen des gleichen Verbs erkannt. Die Verwendung von Hilfsverben für die zusammengesetzten Zeitformen muss eingeführt werden.

Präpositionen werden im Türkischen nicht verwendet und stellen Deutschlernende vor Schwierigkeiten bei Ortsangaben.

Deine Sprache – meine Sprache

«Deine Sprache – meine Sprache» möchte zur interkulturellen Verständigung bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beitragen. Es bietet einen gut verständlichen Einblick in die Struktur und Eigenheiten der 20 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz und in die mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten beim Deutscherwerb.

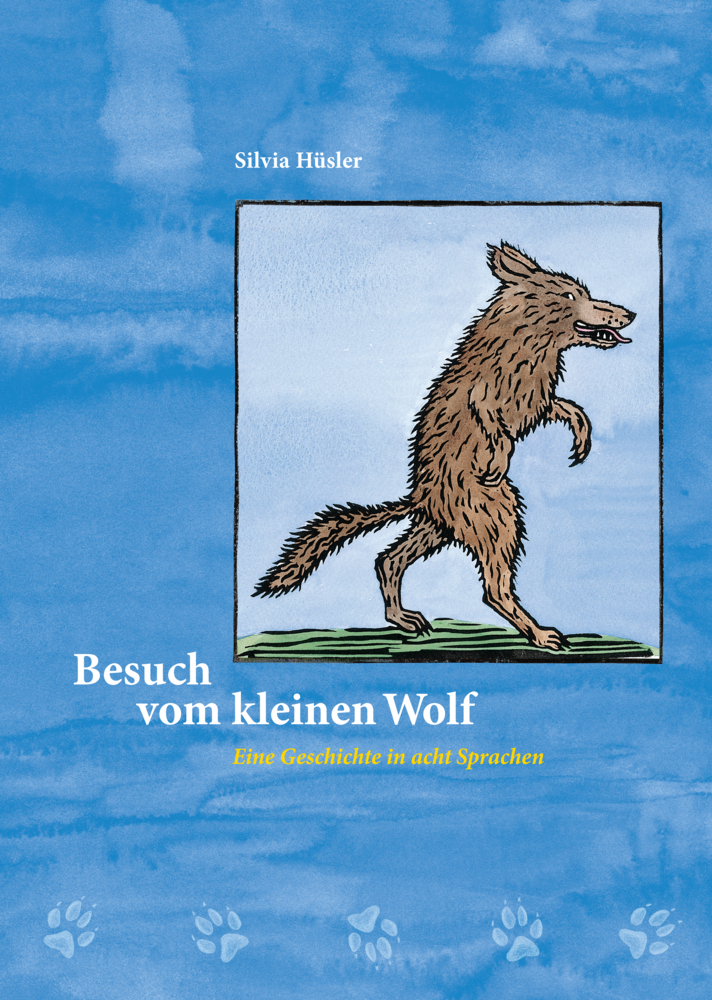

Besuch vom kleinen Wolf

Dieses interkulturelle Bilderbuch für Kinder von 4 bis 8 Jahren erzählt die Geschichte vom kleinen Wolf, der sich an einem Sonntag in einen Kindergarten schleicht, in acht Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Portugiesisch, Serbisch, Tamilisch und Türkisch. 22 weitere Sprachen sind als PDF www.lmvz.ch erhältlich.